Umweltrassismus gegen Roma in Europa

Am Welt-Roma-Tag hat die Organisation Civil Rights Defenders einen Bericht zum Thema Umweltrassismus gegen Roma vorgelegt. Umweltrassismus beschreibt das Phänomen, wonach rassifizierte Menschen überproportional stark von Umweltschäden betroffen sind und dass diese Situation teilweise mit explizit rassistischen Begründungen gerechtfertigt wird.

Der Begriff „Umweltrassismus“ wurde Anfang der 1980er Jahren von Benjamin Chavis geprägt, einem afroamerikanischem Bürgerrechtler und Umweltaktivisten, der darauf aufmerksam machte, dass Giftmülldeponien überproportional häufig in der Nähe von Orten und Stadtteilen waren, die von afroamerikanischen Menschen bewohnt waren und dass umweltschädliche Belastungen als weniger dringendes Problem angesehen wurden, wenn sie People of Color betrafen.

Mögliche Erklärungen für das Phänomen sind rassistische Denkweisen der mehrheitlich weißen Entscheidungsträger:innen in Politik, Verwaltung und Behörden, aber auch das Gefälle an Ressourcen zur Durchsetzung der eigenen Interessen. Tendenziell ist es für weiße Menschen bzw. mehrheitlich weiße Stadtteile oder Gemeinden leichter, politisch und medial gehört zu werden und zu lobbyieren, um etwa zu verhindern, dass eine Giftmülldeponie in ihrer Nähe eingerichtet wird oder um die Behebung von Umweltbelastungen einzufordern. Auch der Umstand, dass die Umweltbewegung sehr weiß dominiert war, kritisierte Chavis.

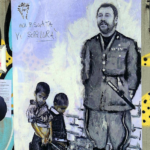

Children in Cesmin Lug camp’s street

Im Grunde lässt sich diese Analyse direkt auf die Situation vieler Roma in Europa übertragen. Das verdeutlichen die zahlreichen Beispiele in diesem Bericht. Das Phänomen an sich ist nicht neu – schon vor drei Jahren hat das Europäische Umweltbüro (EEB) in einer Studie festgestellt, dass „Umweltrassismus gegen Roma-Communities ein strukturelles und weit verbreitetes Problem“ in mehreren europäischen Staaten sei. Es ist aber offensichtlich immer noch nötig, auf das konkrete Phänomen von Umweltrassismus gegen Roma aufmerksam zu machen, da das Thema in der breiten Gesellschaft kaum angekommen ist. Auch die Europäische Union hat es trotz aller Lippenbekenntnisse nicht geschafft, dieses Problem mit einer intersektionalen Herangehensweise zu bearbeiten. Das würde heißen, Umweltschutzmaßnahmen um eine antirassistische Perspektive zu erweitern und Antirassismusstrategien zu entwerfen, die das Problem des Umweltrassismus im Blick haben.

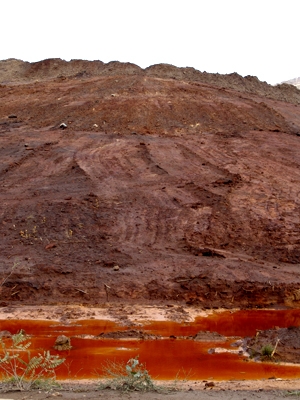

Auch wenn der Bericht sehr viele Beispiele aus vielen verschiedenen Ländern und einer relativ langen Zeitspanne schildert, so gibt es bestimmte Muster, die sich wiederholen. Es geht um Roma, die räumlich getrennt vom Rest der Gesellschaft leben müssen, in informellen Siedlungen außerhalb der Stadt, ohne Zugang zu Strom, Wasser und Müllentsorgung. Die Lage solcher Siedlungen – in der Nähe von Industrieanlagen oder Mülldeponien auf verseuchtem Boden oder auf Grundstücken, die häufig überschwemmt werden – erschwert die Situation manchmal zusätzlich und verdeutlicht den Aspekt des Umweltrassismus.

Menschen leben unter solchen Umständen, weil die Gesellschaft ihnen keinen besseren Platz zugestehen will. Manchmal sind Roma durch rassistische Gewalt vertrieben worden – so wie die kosovarischen Roma, die Jahrzehnte in Lagern auf verseuchtem Boden lebten, manchmal wurden sie vertrieben, weil das Land, auf dem sie gelebt haben, für lukrative Bauprojekte gebraucht wurde, so wie in Sulukule in der Türkei.

Immer wieder zeigt sich, wie Regierungen und Verwaltungen in verschiedenen Ländern Roma buchstäblich an den Rand der Gesellschaft drängen und solche Maßnahmen gewaltsam von der Polizei durchsetzen lassen. In Bezug auf die gesundheitlichen Schäden, die durch das Leben in solchen Umständen verursacht werden, herrscht Gleichgültigkeit, oftmals verstärkt durch explizit rassistische Rechtfertigungen, etwa dass Roma es gewohnt seien, unter schlechten Bedingungen zu leben oder – besonders absurd – eine Präferenz dafür hätten. Enikő Vincze, Professorin an der Universität von Cluj-Napoca in Rumänien und Aktivistin verschiedener Community-übergreifender Bündnisse für besseren Wohnraum, weist darauf hin, dass die physische Marginalisierung von Roma, begleitet von rassistischen Rechtfertigungen, auch dazu dient, ärmeren weißen Menschen ein Gefühl von „moralischer Überlegenheit“ gegenüber Roma zu geben.

People of Color, vor allem im globalen Süden, sind überproportional von den Auswirkungen von Umweltzerstörung und Klimawandel betroffen und haben meist weniger Ressourcen, um sich aus dieser Situation zu befreien – etwa durch Umzug in bessere Wohnverhältnisse oder durch Migration. Bezogen auf Europa trifft dies vor allem auf Roma zu, wie dieser Bericht deutlich macht. Damit sich daran überhaupt noch etwas ändern kann – so der Appell zum Abschluss des Berichts – braucht es dringend ein stärkeres intersektionales Bewusstsein aller relevanten Akteure, von Internationalen Organisationen sowie Regierungen bis hin zu Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen an der Basis, die sich stärker öffnen müssen, um auch diejenigen mit in ihre Kämpfe einzubinden, die am meisten zu verlieren haben, wenn diese Kämpfe nicht erfolgreich sein sollten.