Zumreta Sejdović. 30 Jahre Kampf einer Romni

Ein Gespräch mit Zumreta Sejdović, der Gründerin des Romani Kafava in Hamburg, über die Bleiberechtskämpfe in den 1990ern, ihre langjährige Erfahrung und die heutige Situation der Roma in Hamburg…

Was heute kaum noch jemand weiß: Vor 30 Jahren gab es eine große Bewegung von Roma, die um ihr Bleiberecht und gegen Rassismus kämpfte. Du warst Teil davon. Wie bist du dazu gekommen?

Ich war seit den frühen 1990er Jahren in Deutschland, mein Sohn ist hier 1991 geboren. Ich hatte eine Duldung, die immer nur eine Woche verlängert wurde. Meine Kinder waren mit in dem Dokument eingetragen. Die Ausländerbehörde hat mit mir über die Abschiebung gesprochen. Ich habe diese Gespräche immer noch im Kopf – jetzt, da ich einen Aufenthalt habe und andere Familien unterstütze. Damals hatte ich natürlich Angst und ich habe mit meinem Mann darüber gesprochen. Ich habe zu ihm gesagt: Komm, lass uns auch zur Demo gehen. Das war das erste Mal, dass ich auf einer Demo war.

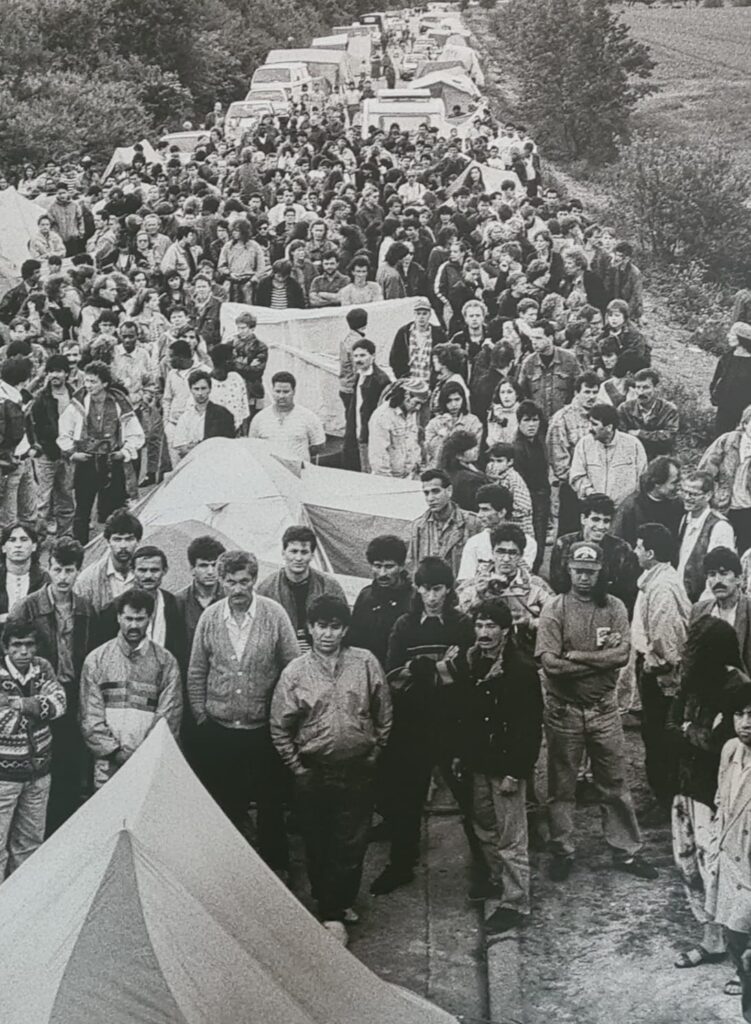

Du meinst die Demo im Mai 1993, die zur Gedenkstätte Neuengamme führen sollte. Das war ja keine normale Demo…

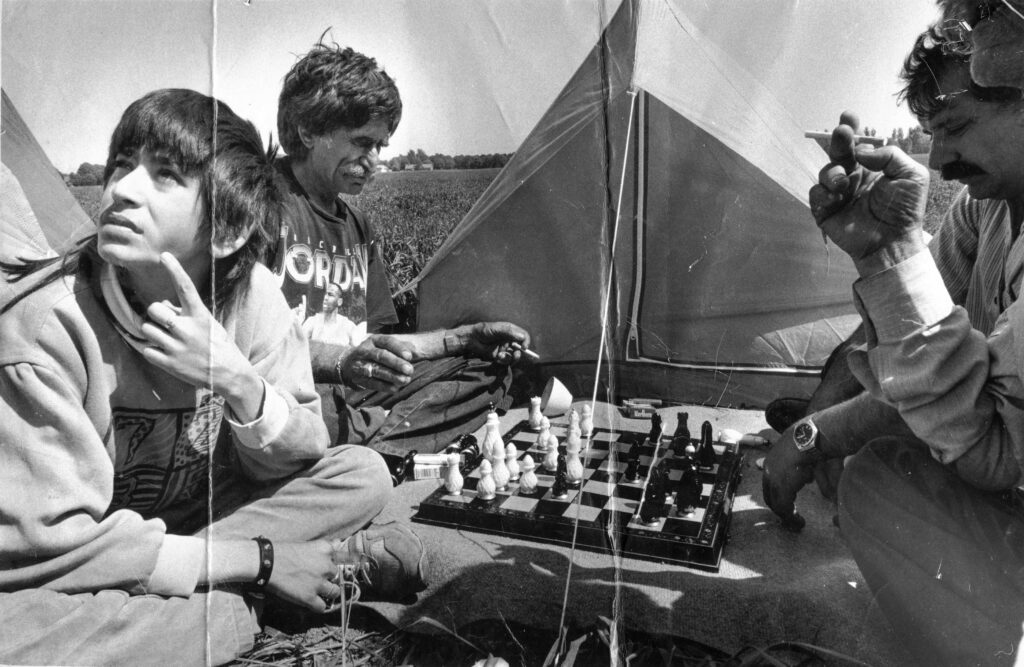

Wir mussten uns gut vorbereiten. Wir haben ein Zelt gepackt, Klamotten, Geld. Also wir hatten nicht viel Geld. Dann waren wir in Bergedorf, wo sich die Leute an der U-Bahn gesammelt haben. Da habe ich erfahren, dass wir zu Fuß bis nach Neuengamme gehen. Das war ganz schwierig mit den kleinen Kindern. Der kleinste war nicht mal zwei Jahre alt, und ich hatte nur einen Buggy. Und wir hatten irgendwann kein Wasser mehr. Ich wurde auch von anderen Familien unterstützt. Irgendwie sind wir dann angekommen. Wir waren erschöpft, müde und hatten auch nicht gegessen.

Es war bestimmt schwierig mit den vielen kleinen Kindern auf der Demo, soweit zu laufen.

Ja, aber das größte Problem war für mich die Angst, sage ich dir ehrlich. Ich hatte schon im Kosovo und Montenegro viel erlebt, mit Polizei, Gewalt und Verfolgung. Und hier auch. Dann war da jetzt so viel Polizei. Überall war Polizei. Und die schlugen uns. Außerdem kannte ich mich mit dem Gesetz nicht gut aus.

Ihr wolltet ja eigentlich auf das Gelände der Gedenkstätte, um auch der in der NS-Zeit deportierten Roma zu gedenken, denn es war ja der 16. Mai-Gedenktag.

Wir wurden aber nicht durchgelassen. Die Polizei blockierte den Weg. Die Männer versuchten, durchzukommen. Manchen gelang es auch, manche wurden von der Polizei geschlagen. Wir wollten auch in die Kirche der Gedenkstätte, wurden aber nicht gelassen. Wir konnten das Gelände der Gedenkstätte gar nicht betreten.

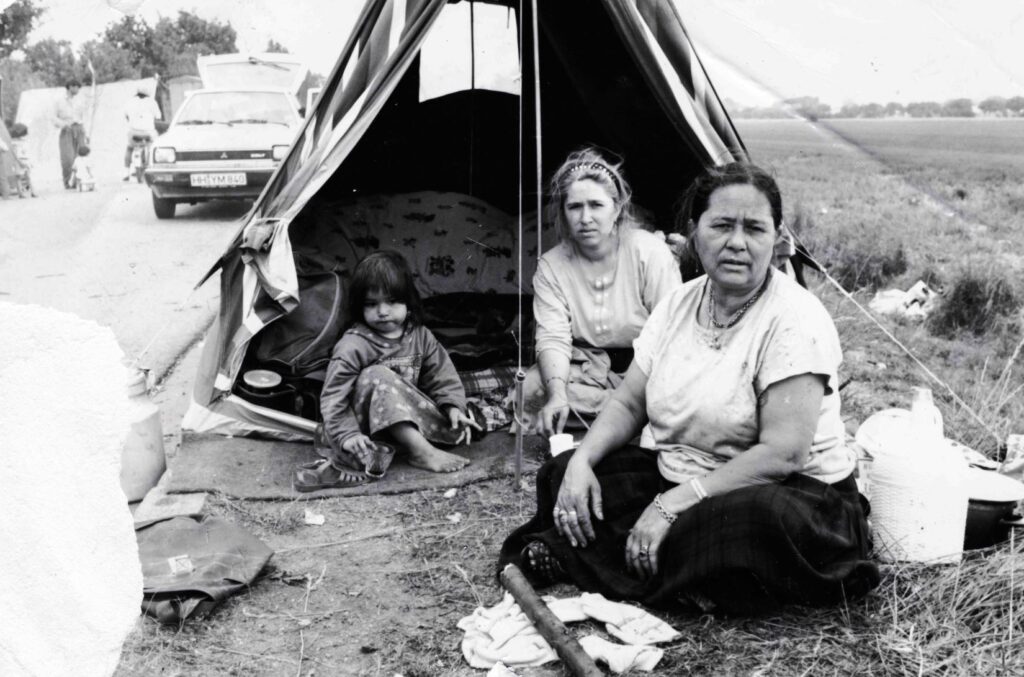

Aber ihr seid nicht weggegangen und habt ein Feld in der Nähe besetzt?

Wir waren total erschöpft. Wir sind dann da geblieben. Manche haben ein Zelt aufgebaut, manche haben ein Feuer gemacht. Rudko sagte damals: Wir haben viel gemacht, aber die lassen uns nicht in die Gedenkstätte. Wir versuchen es morgen oder übermorgen nochmal. Nach zwei Tagen haben wir es nochmal versucht, und da war noch mehr Polizei. Im ganzen waren wir einen Monat auf dem Platz oder mehr. Das Fernsehen kam. Es gab auch viel Solidarität. Menschen kamen, haben mit uns da gesessen und geschlafen. Vorher dachte ich, alle Deutschen wollen uns weg haben.

Wie habt ihr euch da organisiert über diesen langen Zeitraum in so einer großen Gruppe?

Manche Leute haben Essen geholt. Mein Mann hatte noch eine Duldung, aber meine war schon abgelaufen, daher habe ich mich nicht getraut rauszugehen. Er ging. Es gab auch Leute, die Essen gebracht haben. Irgendwann kam auch mal jemand von der Ausländerbehörde und es gab den Vorschlag, dass 250 Personen einen Aufenthalt bekommen. Rudko war damit nicht zufrieden und hat gesagt: Nein, wir gehen weiter. Dann ging es weiter Richtung München. Wir waren überall in Deutschland. Meine Familie und ich waren immer dabei. Das ging den ganzen Sommer so. Wir hatten auch Roma-Ausweise, mit denen wir überall hingehen könnten, dachten wir. Mit denen man sich bewegen, in die Stadt gehen, einkaufen gehen kann. Etwa die Hälfte der Menschen hatte solche Ausweise.

Als wir in Dachau waren bei der Besetzung, das war krass. Wenn ich mich daran erinnere, kommen mir die Tränen. Es waren viele Nazis da. Sie haben draußen geschrien und Molotowcocktails geschmissen. Es war viel Polizei da. Da hat Rudko gesagt, wir müssen hier weg mit den Familien und den Kindern. Es gab auch solidarische Menschen, die haben uns weggebracht und uns untergebracht in einem Haus. Die Familien waren überall verteilt.

Wie ist die Bewegung zu Ende gegangen?

Viele wurden in dieser Zeit abgeschoben. Es gab eine Trennung der Gruppe. Wir sind mit Rudko Richtung Frankreich, andere sind in andere Richtungen gegangen. Vom Staat kam keine Hilfe. Wir hatten kleine Kinder, unser Benzin, unser Essen, Pampers, unser gespartes Geld – alles war irgendwann weg. Auch da haben wir gezeltet, und es war richtig kalt und es regnete. Dann sind wir zurück nach Hamburg gegangen. Wir wussten nicht, was wird. Ob wir abgeschoben werden oder nicht. Als ich zurück in Hamburg war, habe ich gehört, dass manche Leute einen Aufenthalt bekommen haben, aber wir nicht. Wir waren immer noch von Abschiebung bedroht. Wir waren richtig enttäuscht. Bis heute fragen wir uns, was das war. Alles umsonst. Unser ganzes Geld, unseren Mut und unsere Angst. Darum kommen die Leute heute kaum noch zu Demos. Wir haben so viel gemacht und es nicht geschafft. Früher waren Roma schnell da, mit Kindern, ohne zu überlegen. Sie waren alle dabei auf den Demos.

Du und deine Familie habt keinen Aufenthalt bekommen. Bis wann wart ihr in Deutschland?

2001 sind wir über Italien zurück nach Montenegro. Mein Mann hatte da ein Haus. Ich dachte, vielleicht können wir da leben. Aber das Haus war zerstört worden. Für Roma gibt es da keinen Platz. Wir haben die Polizei gerufen. Ich hatte keine Dokumente und die wollten nicht, dass wir da bleiben. Die Polizei hat meinen Mann geschlagen. Es war in der Zeit wie im Krieg. Wir sind dann in den Kosovo, weil meine Großmutter da ein kleines Haus hatte. Aber im Kosovo war es noch schlimmer. Das kleine Haus hatte jemand genommen. Auch die anderen Häuser meiner Verwandten hatten Albaner übernommen, und wir haben sie nicht wieder bekommen. Wir waren da auch verfolgt. Mein Mann wurde geschlagen, ich wurden geschlagen, meine Kinder wurden geschlagen. Wir hatten gar nichts mehr.

Wo seid ihr dann hingegangen?

Wir haben eine Weile in Montenegro auf dem Feld gearbeitet, dann sind wir nach Frankreich gegangen. Aber auch da haben wir kein Bleiberecht bekommen. Meine Kinder konnten zur Schule gehen, aber es war schwierig, weil wir nicht arbeiten konnten. Wir lebten in einem Wohnwagen und durften nicht lange an einem Ort bleiben. Dann sind wir nach Belgien gegangen. Da haben wir in einem Lager gelebt. Es war schlimm. Wir haben zu zehnt in einem kleinen Zimmer gewohnt. Danach waren wir in einem schöneren Lager. Wir wollten dann nach Schweden, weil uns eine Roma-Familie erzählt hatte, da sei es besser. Da wurden wir aber nach vier Monaten nach Frankreich abgeschoben. Schließlich sind wir zurück nach Deutschland gekommen.

In Hamburg hast du vor bald fünf Jahren das Romani Kafava gegründet. Wie ist es dazu gekommen?

Als wir in Frankreich waren, hat eine Romni für mich übersetzt. Da war ich sprachlos. Gott sei Dank gibt es jemanden aus der Community, die für uns übersetzt und uns hilft. Ich habe auch gesehen, dass viele solidarisch sind. In Frankreich gibt es viele Orte, wo die Menschen Hilfe bekommen. Wo sie begleitet werden. Als ich zurück nach Deutschland gekommen bin, habe ich mich gefragt, ob es sowas hier auch gibt. Meine Cousine hat mir vom Fluchtpunkt in Hamburg erzählt. Da habe ich viel Unterstützung bekommen. Ich habe dann auch selbst beim Fluchtpunkt und anderen Stellen übersetzt und Leuten meine Telefonnummer gegeben und telefonisch übersetzt. Mir war es wichtig, anderen Menschen zu helfen. Ich hatte die Kraft dazu. Dann war da das Café Nova und der Roma-Tag 2015 mit Grillen, Musik… das war für mich wie das Paradies… jemand der kämpft für Roma. Dort haben Kenan und Dzoni gesprochen. Da habe ich gesehen: Es gibt jemanden, und ich kann auch was machen. Vorher dachte ich, wenn ich über die Rechte und Anliegen von Roma spreche, bekomme ich eine Strafe oder das sei ein Tabu. Jetzt wusste ich, dass ich für Roma sprechen kann.

Und dann hast du das Kafava gegründet?

Noch nicht. Es war schwierig einen Raum zu finden. Es hat zwei Jahre gedauert. Zuerst waren wir noch im Café Nova. Später haben wir dann den Raum im GoMokry bekommen. Seitdem machen wir jeden Freitag dort die Sprechstunde. Ich habe Flyer gemacht und bin in die Lager und Unterkünfte gegangen. Inzwischen kommen viele Leute zu uns. Jetzt mache ich das nicht mehr nur ehrenamtlich, sondern habe einen Arbeitsvertrag und endlich meinen Aufenthalt bekommen. Der Prozess hat sieben Jahre gedauert. Beim Gerichtstermin waren alle meine Freund_innen da, von der Poliklinik, von GoMokry, vom Café Nova… Wir waren 23 Personen.

Mit welchen Problemen und Fragen kommen die Leute zu euch ins Romani Kafava?

Punkt 1: mit Abschiebung. Der zweite wichtige Punkt ist Krankheit. Viele Leute sind krank und häufig ohne Dokumente. Da haben wir Gott sei Dank die Poliklinik. In den Balkanländern bekommen die Leute nicht die nötigen Medikamente. Für Roma machen die das da natürlich extra. Aus Hass. Viele sind psychisch krank, und die können in den Herkunftsländern nicht behandelt werden. Das ist zu teuer. Ohne Poliklinik war das hier auch schwierig für die Leute ohne Dokumente. Das war immer mit sehr viel Papierkram verbunden.

Habt ihr viele Menschen ohne Papiere in Hamburg?

Es geht. Mittlerweile haben viele Papiere. Viele sind aber auch noch in Krankenhäusern. Wir unterstützen die Menschen, Papiere zu bekommen. Für sie ist es gerade eine schwere Zeit, weil es keine Räume gibt, wo sie unterkommen können, bis die Papiere fertig sind. Das ist seit Corona sehr schwer geworden. Und jetzt kommt auch noch der Winter. Viele kommen mit kleinen Kindern, viele sind krank und sie haben einen langen Weg hinter sich. Sie brauchen eigentlich einen Ort, an dem sie ihre Ruhe haben, und sitzen jetzt auf der Straße.

*

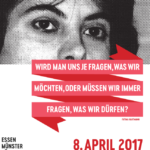

Neben Beratung macht das Romani Kafava in Hamburg auch ein Nähprojekt und Veranstaltungen. Die gezeigten Bilder sind vom Nähprojekt mit Mädchen in Zusammenarbeit mit Maja Adzovic und der Modenschau des Romani Kafava 2017. Zumreta hat mittlerweile mehrere Roma-Tage selbst organisiert, und wir haben zusammen einen Workshop für geflüchtete Frauen gegeben.

Wir waren bei der Eröffnungsfeier des Romani Kafava in Hamburg am 7. April 2017: https://ran.eu.com/eroffnungsfeier-des-romani-kafava-in-hamburg/

Besucht Romani Kafava auf Facebook.